2019.05.20

今から出来る【思考整理】

こんにちは、フェルクの山吉です。

新年度が始まり、もうすぐ2ヶ月が経ちますね。

弊社でも新しい動きがあり、私も絶賛稼働中でございます。

まだ経験したことのない新しいことを始めると、変に焦ったり不安になったりと

頭がグチャグチャになる方もいらっしゃるんではないでしょうか。

何もしなければ、その不安も次第に大きくなり精神衛生上よくありません。

今回は手軽に「思考の整理」が出来る方法をお話をしたいと思います。

この記事の目次

1.思考の整理の仕方

みなさんは自分の思考を整理する手段として何をしていますか。

Aさん「人と話すことで頭スッキリ〜」

Bさん「マインドマップ作って考えをまとめたりするZE( ・`ω・´)キリッ」

種々な考えがあると思いますが、この方たちの整理手法を考察してみましょう。

Aさん「人と話す」

→聞いてもらえることで心の負担が紛れることもある。

しかし相手がいる場合でのみ有効なので、解決に時間がかかる場合がある。また自身で解決する力は身につかない。

Bさん「可視化して深掘る」

→可視化することで客観的に課題を見つけることができる。また、深掘ることで何をどうすればいいのかの道筋が見えてくる。

「人と話す」ことが有効的になるケースもままありますが

「現在がどのような状態かを知り、どうしていくかを深掘る」ことが

より早く思考を整理し、考える力を身に着ける近道だと思います。

その手段として、可視化できるBさんのマインドマップを作成することも良いですが

まずはもっと手軽に思考を整理する今回の方法を実践することを強くお勧めします。

2.ひたすら紙に書く

A4の紙とペンを用意しましょう。

「書く」これで全てです。

簡単なルールがあるので、ご説明します。

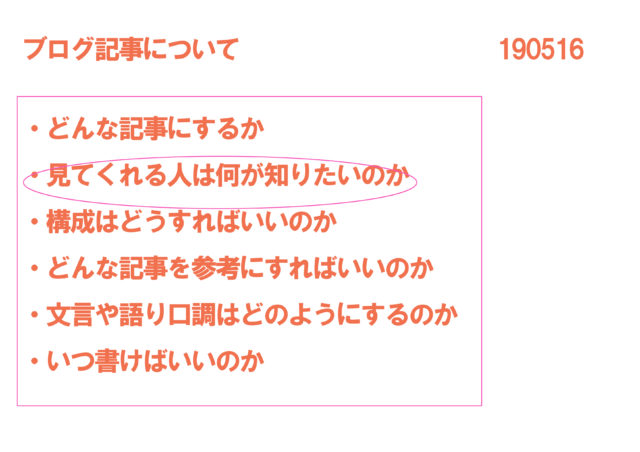

①A4用紙を横置きにし、左上に題材(整理したい事柄、課題や悩みなど)、右上に日付を書く

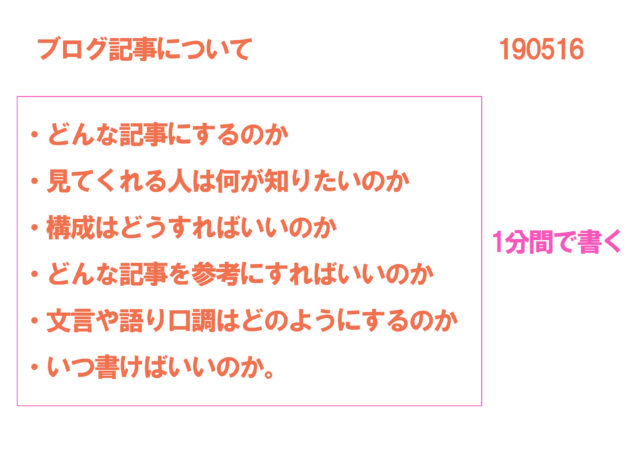

②1分間で題材について「思ったこと」や「なぜ」かを箇条書きで書き出す(20文字から30文字程度)

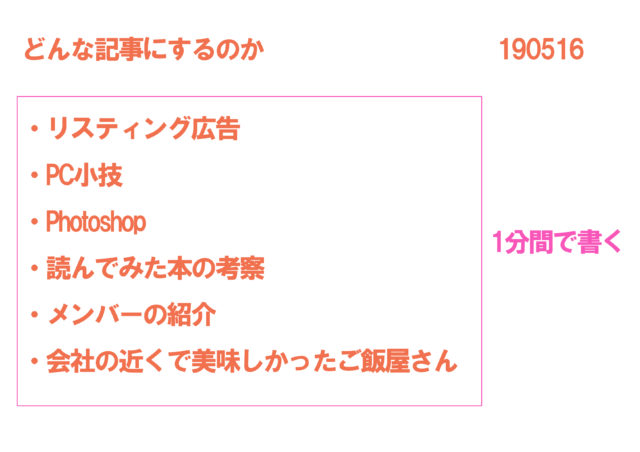

③新たな用紙を用意し、箇条書きで出した②の内容を1つ題材として設定し、1分間で「思ったこと」や「なぜ」を箇条書きで書き出す

④尽きるまで繰り返す

分かりづらい部分もあるかと思うので流れを説明したいと思います。

今回は例として、「ブログのコンテンツについて悩んでいる」と仮定します。

※本来は手書きで行います

①A4用紙を横置きにし、「ブログ記事について」という題材を設定。日付を追加

②1分間で題材について「思ったこと」や「なぜ」かを箇条書きで書き出す(20文字から30文字程度)

③新たな用紙を用意し、箇条書きで出した②の内容を1つ題材として設定し、1分間で「思ったこと」や「なぜ」を箇条書きで書き出す(20文字から30文字程度)

④それを1つ1つなぜが尽きるまで延々と繰り返して行きます。

もちろん、1つが終わったら、次の「見る方は何を知りたいのか」以降も深掘って行きますよ。

この作業を終えたあとはもう簡単です。優先順位をつけ何をすればいいかを考えるだけです。

その時にまた問題が出たら、同じように「なぜ」を繰り返し、何をするのか考えます。

この手法の最終形は

「瞬時に現状を知り、瞬時に課題を見極め、瞬時に解決策を考え、瞬時に意思決定することができる」

「瞬時に」がキーとなっています。

1分間で思考とアウトプットを同時に行うことで、この最終形に近くことが出来ます。

3.カーネギーも実践していた

カーネギーが自殺しようとした際に、死にたいくらいの悩みとは

一体どれくらい深刻なんだろうと気になり紙に書いてみたそうです。

当時世界一忙しいと言われていたカーネギーは1000個くらい悩みがあると思っていたら

60個くらいで手が止まったそうです。

書き出した悩みを

「明日できること」

「来週以降に着手できること」

「来月で間に合うもの」

「解決できないこと」

という4つの山に分けて、その4つ目の山(解決できないこと)はそのままゴミ箱に捨て

そのまま彼は奥さんと夕食へと出かけたというお話があります。

方法は多少違いますが、「書く」ことは「死」にも勝る手段なのです。

アンドリュー・カーネギー

アメリカの実業家で、カーネギー鉄鋼会社を創業し、成功を収めて「鋼鉄王」と称された。

ジョン・ロックフェラーに次ぐ史上2番目の富豪とされることが多い。

事業で成功を収めた後、教育や文化の分野へ多くの寄付を行ったことから、慈善活動家としてよく知られている。

Wikipediaより引用

4.実際に自分で試した結果

凡そ3年間この方法で自分の思考を整理しデメリットはないと感じていますが、メリット、デメリットをいくつかあげてみようと思います。

メリット

▼疑問に思う機会が増え、それを解決することができるようになった

▼目的意識を見失うことがなくなった

▼仕事のスピードが上がり、確度の高い提案が出来るようになった

▼誰にでも疑問をぶつけることが出来るようになった

▼人の話が理解できるようになった

▼アウトプットの量が増えた

デメリット

▼論理的思考になってしまうので、感性が損なわれる

▼友達が減った

▼空気を壊してしまう可能性がある

今となっては「なぜ」とうまく付き合うこともまずまず出来ていますが、

根拠のない発言がとても嫌で、誰にでも場所や環境を問わずに問い詰めてしまうケースが出てきました。

誰にでも疑問をぶつけることが出来るようになったメリットが

人との関わりを失ったり、空気を壊してしまうデメリットとなる場合があることを学びました。

良い方向に進むのであれば、何事も言うべきだと思っておりますが

良い雰囲気という曖昧なものが大切ということも理解はしているので

それについてどうしたらいいんだろうかと悩み、深掘りしたことを思い出しました。。。

「なぜ」を追求することは良いことだと信じていますが、

私の挙げたデメリットで、それは避けたいという内容があった方はお気をつけてください。

5.終わりに

とにかく継続が大切です。

これを行っていれば、仕事やプライベートでの問題解決能力は飛躍的に跳ね上がるかと思います。

「思考」から目をそらしたくなることはありますが、解決後にはより大きい見返りがあるかもしれません。

前回の記事である「手段の目的化」を防ぐことにも活用できますので、是非合わせて読んでみてください

人気の記事

【初心者必見】Googleスキルショップを活用してGoogle広告のトレーニング

2020.2.28

マンダラチャートの欠点と補完法

2020.1.28

知らないと怖い「Googleキーワードプランナー」の仕様と機能【中級者向け】

2020.6.26

【バナー参考】おすすめのバナーまとめサイト〜厳選3選〜

2020.7.1

「小売カテゴリ」レポートの概要と活用方法【Google広告の新機能】

2020.7.31

【2020年最新版】Facebook広告のバナーサイズをご紹介!

2020.7.3

Google広告「コンバージョン課金」のすべて。配信量が増えない時の対処法は?

2020.1.20

知ってますか?地域ターゲティングしたのに、狙っていない地域に配信される理由

2019.6.27

カウントダウン広告設定方法

2019.7.29

【Google広告】オーディエンスインサイトを使ってユーザーのことを知ろう!

2019.10.31

サービスに関するお問い合わせ・ご相談はこちら

ウェブマーケティングに関する課題やお困りごとなど、まずはお気軽にご相談ください。